Eos buscadores del Rayo Verde deciden, a instancias de la enérgica señorita Campbell, dejar el islote de Iona y buscar una alternativa equivalente en la que no les estorbe el inoportuno Ursiclos.

Al día siguiente, desde las seis de la mañana, un bonito yate de cuarenta y cinco a cincuenta toneladas, el Clorinda, zarpaba del puertecito de Iona y, empujado por una ligera brisa del noroeste surcaba las aguas de alta mar.

El Clorinda llevaba a bordo a la señorita Campbell, a Olivier Sinclair, al hermano Sam, al hermano Sib, a la señora Bess y a Partridge. Inútil decir que el inoportuno Aristobulus Ursiclos no se contaba entre los pasajeros.

He aquí lo que se había acordado y realizado inmediatamente después de la aventura de la víspera:

Al descender de la colina del Abate para volver a la posada, la señorita Campbell había dicho secamente:

—Tíos, ya que el señor Aristobulus Ursiclos pretende quedarse en Iona, nosotros dejaremos todo Iona al señor Ursiclos. Primero en Oban, luego aquí, siempre por su culpa, no hemos podido observar el Rayo Verde. No quiero permanecer ni un día más en el lugar donde este entrometido tenga el privilegio de dar rienda suelta a sus torpezas.

Los hermanos Melvill no tuvieron nada que decir a aquella propuesta formulada tan categóricamente. Ellos también compartían el descontento general y maldecían a Aristobulus Ursiclos. Decididamente, la situación de su pretendiente estaba muy comprometida. Nada podía devolverle ya a la señorita Campbell. Tenían que renunciar de una vez para siempre al cumplimiento de un proyecto completamente irrealizable.

—Bien mirado —decía el hermano Sam al hermano Sib, a quien llamó aparte—, las promesas formuladas imprudentemente no son esposas de hierro que sujetan las manos.

En otros términos, nadie puede considerarse obligado por un juramento temerario, y el hermano Sib, con un enérgico ademán, manifestó que estaba de acuerdo con aquel refrán escocés.

En el momento en que se dieron las buenas noches, en la puerta de la posada, la señorita Campbell dijo:

—Partiremos mañana mismo. No quiero quedarme aquí ni un día más.

—De acuerdo, querida Elena —contestó el hermano Sam—; pero ¿adónde iremos?

—Allí donde estemos seguros de no encontramos con el señor Ursiclos. Por lo tanto, conviene que nadie sepa ni que nos marchamos de la isla ni hacia dónde nos dirigimos.

—De acuerdo —contestó el hermano Sib—; pero ¿cómo saldremos de aquí y hacia dónde iremos?

—¡Cómo! —exclamó la señorita Campbell—. ¿Cree usted que no encontraremos manera de salir de esta isla? ¿Y cree usted que el litoral escocés no puede ofrecemos más de un lugar, habitado o deshabitado, desde donde podamos continuar nuestra observación en paz?

Ciertamente, los hermanos Melvill no habrían podido contestar aquella doble pregunta, formulada en un tono que no admitía réplica. Pero, por suerte, Olivier Sinclair se encontraba entre ellos.

—Señorita Campbell —dijo—, todo tiene arreglo, y verá usted cómo. Cerca de aquí hay una isla, o, mejor dicho, un islote, muy adecuado para nuestras observaciones, y en este islote ningún inoportuno nos vendrá a estorbar.

—¿Cuál es?

—Es Staffa, que usted misma puede ver a dos millas al norte de Iona.

—¿Hay manera de vivir allí y posibilidades de ir? —preguntó la señorita Campbell.

—Sí —contestó Olivier Sinclair—, y con mucha facilidad. En el puerto de Iona he visto uno de estos yates que siempre están a punto de zarpar, al igual que se encuentran en todos los puertos ingleses en la temporada de verano. El capitán y toda la tripulación están a la disposición del primer turista que desee utilizar sus servicios. Pues bien, ¿quién nos impide alquilar este yate, embarcar provisiones para quince días, ya que en Staffa no hallaremos, y marcharnos mañana mismo, al despuntar el día?

—Señor Sinclair —contestó la señorita Campbell—, si mañana podemos salir secretamente de esta isla, crea usted que le quedaré eternamente agradecida.

—Mañana, antes del mediodía, llegaremos a Staffa, por poco que se levante la brisa —contestó Olivier Sinclair—; y salvo durante la visita de los turistas, que dura apenas una hora y tiene lugar dos veces por semana, estaremos completamente solos sin que nadie nos estorbe.

Siguiendo su costumbre, los hermanos Melvill empezaron a llamar al ama de llaves con la serie de apelativos de consuetud.

—¡Bet!

—¡Beth!

—¡Bess!

—¡Betsey!

—¡Betty!

La señora Bess compareció inmediatamente.

—Nos marchamos mañana mismo —dijo el hermano Sam.

—Mañana al amanecer —añadió el hermano Sib.

Después de esto, la señora Bess y Partridge, sin preguntar más, se ocuparon enseguida de los preparativos de la partida.

Entretanto, Olivier Sinclair se dirigió hacia el puerto para contratar los servicios de John Olduck.

John Olduck era el capitán del Clorinda, un viejo lobo de mar, vestido con la chaqueta tradicional azul marino con botones dorados y una gorra de visera de charol, que rápidamente llegó a un acuerdo para el viaje. La tripulación la componían seis marineros, que, en invierno, se dedicaban a la pesca y en verano se ofrecían al servicio de los turistas.

A las seis de la mañana, pues, los pasajeros embarcaron a bordo del Clorinda, sin haber dicho a nadie el rumbo que tomaría el yate. Habían hecho buena provisión de víveres, carne fresca y en conserva, así como de toda clase de bebidas.

Además de esto, el cocinero del Clorinda tenía siempre el recurso de tomar provisiones del vapor que hace servicio regular entre Oban y Staffa.

Desde el amanecer se encontraba la señorita Campbell en posesión de un lindo y cómodo aposento instalado a popa del yate. Los dos hermanos ocupaban los catres de la main-cabin, más allá del salón, establecida en la parte más ancha del reducido buque. Olivier Sinclair se acomodó en un camarote dispuesto detrás de la escalera que conducía al salón. A los dos lados del comedor, cruzado de arriba abajo por el pie del palo mayor, la señora Bess y Partridge disponían de dos catres, uno a derecha y otro a izquierda de la antecocina y de la cámara del capitán. Más allá, a proa, estaban la cocina y el cuarto del cocinero y el sitio destinado a la tripulación, con coyes[7] para seis hombres. Nada faltaba en aquel precioso yate, construido por Ratsey, de Cowes. Con buen mar y buena brisa había alcanzado el triunfo muchas veces en las regatas del Royal Thames Yacht Club.

Es indescriptible la alegría que experimentaron todos cuando el Clorinda, después de levar el ancla y convenientemente aparejado, comenzó a navegar merced al impulso del viento recogido por su cangreja, su foque y su petifoque. Inclinóse graciosamente el barco sobre el costado de babor sin que su blanco puente, de pino del Canadá, se mojara con una sola gota de espuma de las olas que hendía el branque, cortado perpendicularmente a la línea de agua.

La distancia que separa estas dos pequeñas Hébridas, Iona y Staffa, es muy corta. Con viento favorable, habrían sido suficientes veinte o veinticinco minutos para hacer el recorrido. Pero en aquel momento el aire estaba en calma y, además, la marea iba bajando. Pero poco le importaba esto a la señorita Campbell. Lo principal era que el Clorinda zarpase y perdiesen de vista la isla de Iona, con la detestada imagen de aquel aguafiestas del cual Elena quería olvidar incluso el nombre.

Así se lo decía francamente a sus tíos, concluyendo:

—¿No tengo razón, papá Sam?

—Tienes toda la razón, querida Elena.

—Y mamá Sib, ¿no me aprueba también?

—Completamente.

—Entonces —añadió ella dando un beso a cada uno— hemos de reconocer que un par de tíos que querían darme un marido semejante, no habían tenido una buena idea.

Y los dos lo reconocieron.

En resumen, fue una travesía muy agradable, cuyo único defecto fue el ser demasiado corta. ¿Quién les impedía prolongarla, si querían? Pero no, habían convenido en ir a Staffa, y el capitán tomó sus disposiciones para fondear en el islote a la subida de la marea.

Hacia las ocho tomaron su primera comida compuesta de té, y emparedados, que fue servida en el comedor del Clorinda. Los comensales, llenos de buen humor, celebraron con alegría aquella frugal comida sin acordarse de los suculentos platos de la posada de Iona. ¡Ingratos!

Cuando la señorita Campbell subió al puente el yate había virado de bordo cambiando las amuras. Dirigíase entonces hacia el soberbio faro construido en la roca de Skerryvore que levanta su foco de luz de primer orden a ciento cincuenta pies sobre el nivel del mar. Había refrescado el viento, y el Clorinda luchaba contra la marea con sus grandes velas blancas, avanzando lentamente hacia Staffa.

La señorita Campbell estaba medio echada en la popa sobre uno de esos grandes cojines de tela gruesa que se usan a bordo de los barcos de recreo británicos. Iba como embriagada de placer por aquella celeridad, que no era turbada por los vaivenes del camino ni por la trepidación del ferrocarril; celeridad de patinador que se desliza en la superficie de un lago helado. Era un espectáculo delicioso el ver aquel elegante Clorinda, deslizándose sobre las aguas ligeramente inclinado, subiendo y bajando a impulso del oleaje. Muchas veces parecía cernerse en el aire como un inmenso pájaro sostenido por sus poderosas alas.

Aquel mar, cubierto por las grandes Hébridas del Norte y del Sur, abrigado por la costa del oeste, era una especie de lago interior cuyas aguas no había podido alterar la brisa.

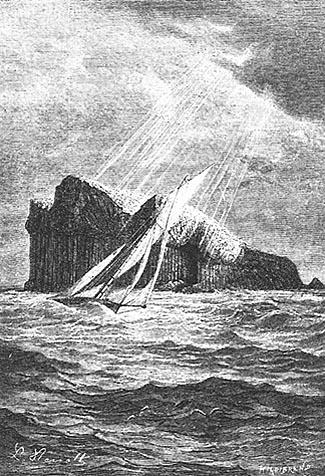

El yate corría oblicuamente hacia la isla de Staffa, enorme roca aislada a la vista de Mull, que se levanta a más de cien pies sobre el nivel del mar. Parecía que cambiaba de lugar presentando unas veces sus acantilados basálticos del oeste, y otras el agreste amontonamiento de rocas de su lado oriental. Por una ilusión de óptica se creería que giraba alrededor de un eje, según el capricho de los ángulos trazados por el Clorinda.

Sin embargo, a pesar del viento y del reflujo, el yate avanzaba en su camino. Cuando hacía rumbo al oeste fuera de las últimas puntas de Mull, sacudíalo el mar con fuerza, pero resistía gallardamente las primeras olas; luego a la otra bordada encontraba aguas tranquilas que la balanceaban como a la cuna de un niño.

Hacia las once, se había elevado el Clorinda bastante al norte para dejarse ir en línea recta hacia Staffa. Se aflojaron las escotas, se arriaron los foques y el capitán adoptó sus disposiciones para fondear.

En Staffa no hay puerto; pero, sea cualquiera el viento, siempre es posible dejarse deslizar a lo largo de los acantilados del este, en medio de las rocas caprichosamente desmoronadas por alguna convulsión de los períodos geológicos. No obstante, reinando un temporal, no podría permanecer en aquel sitio ningún buque de mucho calado.

El Clorinda costeó muy cerca de aquel vivero de negros basaltos, maniobrando con gran destreza para dejar a un lado la roca de Bouchaillie, cuyo mar, muy bajo en aquel momento, permitía ver en toda su altura aquellos fustes prismáticos agrupados en haces, y, al lado opuesto, aquella carretera que corre a la orilla de la costa. Aquél es el mejor fondeadero del islote; allí está el sitio adonde las embarcaciones, que han llevado a los viajeros, van a buscarlos después de su paseo por las alturas de Staffa.

El Clorinda penetró en una pequeña rada, casi a la entrada de la gruta de Clam-Shell, y arriando velas, dejaron caer el ancla en el pequeño puerto improvisado.

Un instante después, la señorita Campbell y sus compañeros desembarcaban en los primeros peldaños de basalto, a la izquierda de la gruta. Una escalera de madera provista de una barandilla conducía hasta lo alto de la isla. Todos subieron por ella hasta llegar a la meseta superior.

Por fin se hallaban en Staffa, tan fuera del mundo habitado como si una tempestad los hubiera lanzado al más desierto de los islotes del Pacífico.