El viaje del proyectil enviado por el Columbiad llega al punto donde se equilibran las zonas de influencia gravitatoria de la Tierra y la Luna, lo que origina curiosos efectos de falta de gravedad. Además asistimos a la explicación del inquietante estado de embriaguez por el que acaban de pasar los viajeros.

¿Qué había sucedido? ¿Cuál era la causa de aquella singular embriaguez que podía tener consecuencias desastrosas? Sencillamente, un despiste de Michel que, afortunadamente, Nicholl pudo remediar a tiempo.

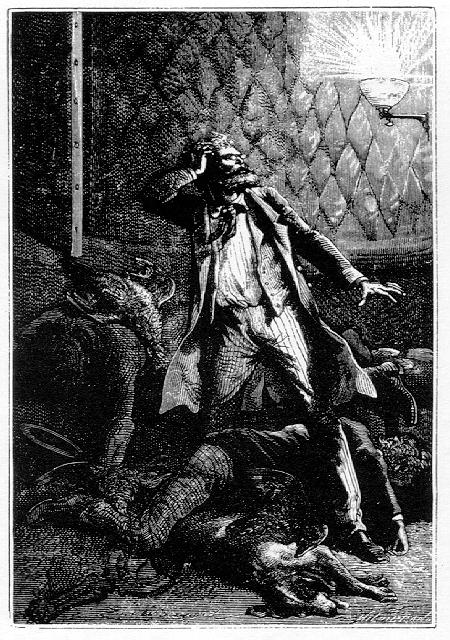

Después de haber estado varios minutos completamente sin sentido, el capitán, que fue el primero que volvió en sí, recobró todas sus facultades intelectuales.

Aunque sólo hacía dos horas que había desayunado, sentía un hambre terrible que le azuzaba como si llevara varios días sin probar bocado. Todo en él, estómago y cerebro, se encontraba excitado en grado extremo.

De modo que se puso en pie y pidió a Michel una colación suplementaria. Michel, anonadado, no respondió. Entonces Nicholl se dispuso a preparar unas tazas de té, con el fin de poderse engullir una docena de sándwiches. Lo primero que hizo fue rascar una cerilla para prender el fuego.

Pero cuál no sería su sorpresa cuando vio que el azufre brillaba con extraordinario resplandor, casi insoportable a la vista. Del mechero brotó una llama tan intensa como la luz eléctrica.

De repente, Nicholl adivinó lo que había sucedido. Aquella luz tan intensa, las alteraciones fisiológicas que había experimentado, la sobreexcitación de sus facultades morales y pasionales, todo lo comprendió.

—¡El oxígeno! —gritó.

Al inclinarse sobre el aparato, vio que del grifo se escapaba a chorros aquel gas incoloro, inodoro, insípido, eminentemente vital, pero que, en estado puro, produce gravísimos desórdenes en el organismo. ¡Michel, sin darse cuenta, había dejado completamente abierto el grifo del aparato!

Nicholl cerró apresuradamente la salida del oxígeno, que ya había saturado la atmósfera y que hubiera acabado por provocar la muerte de los viajeros, no por asfixia, sino por combustión.

Al cabo de una hora, el aire estaba ya menos cargado y los pulmones volvían a funcionar normalmente. Poco a poco, los tres amigos se recuperaban de su embriaguez: pero tuvieron que dormir la mona, como si hubieran agarrado una buena melopea.

Cuando Michel se enteró de la responsabilidad que había tenido en aquel percance, no dio muestra alguna de sentirse azorado. Aquella inesperada embriaguez había quebrado la monotonía del viaje y, aunque bajo sus efectos los tres habían dicho muchas tonterías, las olvidaron tan prestamente como las dijeron.

—Y además —añadió el jovial francés—, no me importa nada haber tenido ocasión de probar ese gas espiritoso. ¿Sabéis lo que os digo? ¡Que sería estupendo fundar un establecimiento de gabinetes de oxígeno en el que la gente que se sintiera floja pudiera vivir, durante algunas horas, una vida más activa! Imaginaos las reuniones en las que el aire estuviera saturado de tan heroico fluido, los teatros en los que la administración lo facilitara a grandes dosis… ¡qué pasión en el alma de los actores y de los espectadores, qué fuego, qué entusiasmo! Y si en lugar de limitarnos a una asamblea, pudiéramos saturar con él a todo un pueblo, ¡qué actividad en sus funciones, qué suplemento vital recibiría! Cualquier nación agotada podría tal vez convertirse en una nación grande y fuerte. ¡Más de un estado de nuestra vieja Europa me viene a la imaginación, al que le convendría ponerse a tratamiento de oxígeno, por mor de su salud!

Michel hablaba tan entusiasmado, que daba la impresión de que el grifo seguía abierto. Pero Barbicane pronunció una sola frase que puso fin a su arrebato.

—Todo está muy bien, amigo Michel —le dijo—, pero ¿quieres explicarnos de dónde han salido esas gallinas que se han mezclado a nuestro concierto?

—¿Gallinas dices?

—Sí.

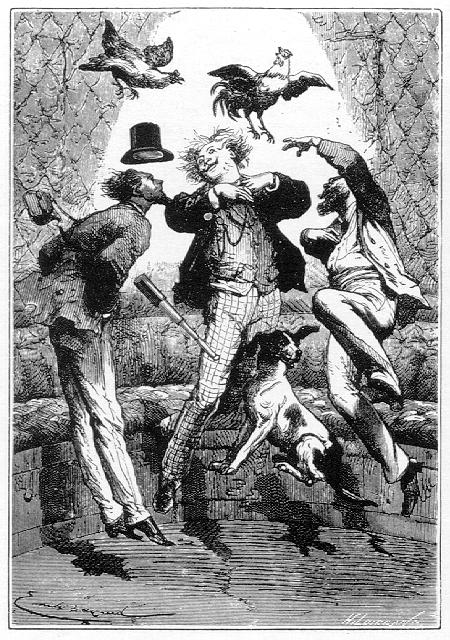

Efectivamente, media docena de gallinas y un magnífico gallo se paseaban de acá para allá, revoloteando y cacareando.

—¡Si serán bobas! —gritó Michel—. ¡Es el oxígeno lo que las ha revolucionado!

—¿Pero qué piensas hacer con esas gallinas? —le preguntó Barbicane.

—¡Aclimatarlas en la Luna, pardiez!

—Entonces, ¿por qué las llevabas escondidas?

—Era una broma, querido presidente; sólo quería gastaros una broma, pero desgraciadamente no me ha salido bien. ¡Pensaba soltarlas en el continente lunar, sin que os dierais cuenta! ¡Habría que ver la cara que poníais al ver a esos volátiles terrestres picoteando por los campos de la Luna! ¿Eh?

—¡Ay, pícaro! ¡Eres un rapaz incorregible! —le respondió Barbicane—. ¡Poca falta te hace a ti que el oxígeno se te suba a la cabeza! ¡Tu estado natural es el que nosotros teníamos bajo los efectos del gas ése! ¡Estás loco siempre!

—¡Oye! ¡Lo mismo es que entonces estábamos todos cuerdos! —replicó Michel Ardan.

Tras este filosófico comentario, los tres amigos se dedicaron a poner en orden el proyectil. Gallinas y gallo retornaron a su jaula. Pero, mientras procedían a semejante operación, Barbicane y sus dos amigos tuvieron la punzante sensación de que se había producido un nuevo fenómeno.

Desde que habían despegado de la Tierra, su propio peso, el del proyectil y el de los objetos que en éste había, había ido disminuyendo paulatinamente. Aunque en el caso del proyectil no podían constatar la pérdida, habría de llegar un momento en el que el efecto sería sensible en lo que respecta a ellos mismos y a los instrumentos que utilizaban.

Ni que decir tiene que la balanza no acusaría semejante pérdida, puesto que el peso en el que se pesaría el objeto habría sufrido una pérdida equivalente a la del propio objeto; pero, por ejemplo, con una romana de muelle, cuya tensión es independiente de la fuerza de la gravedad, hubieran podido comprobar con toda exactitud dicha pérdida.

Ya se sabe que la fuerza de la gravedad, es decir el peso, es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. De lo cual se deduce que, si en el espacio no hubiera más que la Tierra, si los demás cuerpos celestes se aniquilaran de repente, el proyectil, según las leyes de Newton, pesaría tanto menos cuanto más alejado estuviera de la Tierra; aunque nunca llegaría a perder completamente su peso, pues la atracción terrestre se notaría, fuera cual fuese la distancia.

Pero en este caso, tendría que llegar un momento en el que el proyectil dejaría de estar sometido a las leyes de la gravedad, sin tener en cuenta al resto de los cuerpos celestes, cuyos efectos se podrían considerar nulos.

Efectivamente, el proyectil trazaba una trayectoria entre la Tierra y la Luna. A medida que se alejaba de la Tierra, la atracción terrestre disminuía en razón inversa al cuadrado de las distancias, pero al mismo tiempo la atracción lunar aumentaba en igual proporción. De modo que acabaría por llegar a un punto en el que las dos atracciones se neutralizasen y el proyectil dejaría de pesar. Si las masas de la Tierra y de la Luna hubieran sido iguales, este punto se encontraría a mitad de camino entre los dos astros. Pero teniendo en cuenta la diferencia de ambas masas, era fácil calcular que el punto se encontraría tras haber recorrido cuarenta y siete cincuentaidosavos del viaje; es decir, en cifras, cuando se encontraran a setenta y ocho mil ciento catorce leguas de la Tierra.

Al llegar a ese punto, cualquier cuerpo que no tuviera en sí ningún principio de velocidad o desplazamiento permanecería eternamente inmóvil, sometido a igual atracción por parte de ambos astros, sin que ninguno lo atrajera con mayor fuerza que el otro.

Y resulta que el proyectil, si se había calculado exactamente la fuerza de impulsión, debería alcanzar ese punto con una velocidad nula, habiendo perdido todo indicio de gravedad, al igual que todos los objetos que transportaba.

¿Qué sucedería entonces? Se planteaban tres hipótesis.

O bien el proyectil conservaba todavía cierta velocidad y, después de superar el punto en el que las dos atracciones se equilibraban, caía sobre la Luna en virtud de que la atracción lunar sería superior a la atracción terrestre.

O bien carecería de velocidad suficiente para llegar al punto en el que ambas atracciones se equilibraban y volvía a caer sobre la Tierra, en virtud de que la atracción terrestre sería superior a la atracción lunar.

O bien, por último, impulsado por una velocidad suficiente para alcanzar el punto neutro, pero insuficiente para superarlo, se quedaría eternamente suspendido en aquel punto, como dicen que sucede con la tumba de Mahoma, entre el cénit y el nadir.

Así estaban las cosas y Barbicane explicó con toda claridad a sus compañeros de viaje las consecuencias de dicha situación, que les atañía en grado sumo. Pero ¿cómo podrían saber si el proyectil había alcanzado dicho punto neutro, situado a setenta y ocho mil ciento catorce leguas de la Tierra?

Precisamente, cuando ni ellos ni los objetos encerrados en el proyectil se vieran en modo alguno sometidos a las leyes de la gravedad.

Hasta este momento, los viajeros, aunque habían comprobado que esta acción era cada vez menor, no habían reconocido todavía su total ausencia. Pero aquel mismo día, a eso de las once de la mañana, a Nicholl se le cayó un vaso de la mano y éste, en lugar de ir a parar al suelo, quedó suspendido en el aire.

—¡Anda! —exclamó Michel Ardan—. ¡Eso sí que es un poco de física divertida!

Inmediatamente, varios objetos, armas, botellas, que no estaban sujetas a nada, se quedaron flotando como milagrosamente. La propia Diana, a la que Michel colocó en el espacio, reprodujo, sin recurrir a truco alguno, la maravillosa suspensión realizada por los Caston y los Robert-Houdin29. Y es más: la perra, al parecer, no se daba cuenta de que estaba flotando en el aire.

Incluso ellos, sorprendidos, estupefactos, a pesar de todos sus razonamientos científicos, se daban cuenta, aquellos tres aventureros compañeros trasladados al dominio de lo maravilloso, se daban cuenta de que sus cuerpos carecían de gravedad. Cuando extendían los brazos, éstos no se volvían a bajar. Notaban que la cabeza se les tambaleaba sobre los hombros. Los pies ya no se les apoyaban en el suelo del proyectil. Estaban como borrachos, faltos de estabilidad. El género fantástico ha creado hombres que carecen de reflejos y otros a quienes les falta su sombra30. ¡Pero en este caso la realidad, merced a la neutralización de las fuerzas de atracción, había creado unos hombres sobre los que ya nada pesaba, y que carecían ellos mismos de peso!

De repente, Michel tomó impulso, se levantó del suelo y se quedó flotando en la actitud que tiene el fraile de La cocina de los ángeles de Murillo31.

Al momento se le unieron sus dos amigos y los tres juntos, en el centro del proyectil, semejaban una milagrosa ascensión.

—¿No os parece increíble, inverosímil, imposible? —exclamó Michel—. Pues no lo es, ya lo veis. ¡Ay, si Rafael hubiera podido vernos, qué «Asunción» hubiera trasladado al lienzo!

—La Asunción no puede durar —le respondió Barbicane—. Si el proyectil supera el punto neutro, la atracción lunar nos arrastrará hacia la Luna.

—En ese caso, iremos con los pies plantados en la bóveda del proyectil —dijo Michel.

No —repuso Barbicane—, porque el proyectil, que tiene un punto de gravedad muy bajo, irá dándose la vuelta poco a poco.

—En ese caso, toda la instalación va a quedar patas arriba, ¡así como suena!

—No te preocupes, Michel —le respondió Nicholl—, que no va a suceder ningún cataclismo. Ni un solo objeto se moverá, porque la evolución del proyectil se irá produciendo poquito a poco.

—Efectivamente —añadió Barbicane—, y cuando llegue al punto de atracción neutralizada, su casquillo, que es relativamente más pesado, le arrastrará siguiendo una perpendicular a la Luna. Pero este fenómeno no ha de producirse hasta que no hayamos pasado la línea neutra.

—¡Pasar la línea neutra! —exclamó Michel—. ¡Bueno, pues entonces hagamos lo que hacen los marinos cuando pasan el ecuador! ¡Vamos a mojarlo!

Con un ligero movimiento lateral, Michel llegó hasta la pared acolchada. Desde allí cogió una botella y unos vasos, los colocó «en el espacio» delante de sus compañeros y, brindando con gran alegría, saludaron a la línea con tres hurras.

La influencia de ambas atracciones duró apenas una hora. Los viajeros notaron que casi insensiblemente iban bajando hacia el fondo y a Barbicane le pareció advertir que el extremo del proyectil se desviaba ligeramente de la normal dirigida hacia la Luna, en tanto que, por un movimiento inverso, el casquillo se le acercaba. De modo que la atracción lunar se imponía sobre la atracción terrestre. Comenzaba a caer sobre la Luna, casi imperceptiblemente todavía; sería un movimiento de un milímetro y un tercio durante el primer segundo, es decir, quinientas noventa milésimas de línea. Pero la fuerza de atracción iría aumentando paulatinamente, se acentuaría la caída y el proyectil, arrastrado por el casquillo, presentaría el cono superior en dirección a la Tierra y caería a velocidad creciente hasta llegar a la superficie del continente selenita, y así alcanzarían su destino. Ya nada podía impedir que la empresa llegara a buen fin y Nicholl y Michel Ardan compartieron la alegría de Barbicane.

Luego estuvieron charlando de todos aquellos fenómenos que les causaban continuo asombro. El tema de la neutralización de la ley de la gravedad, sobre todo, los tenía maravillados y no dejaban de darle vueltas. Michel Ardan, con el entusiasmo que le caracterizaba, se empeñaba en sacar unas consecuencias que no eran más que pura fantasía.

—¡Ay, amigos míos —exclamaba—, qué bien nos vendría si en la Tierra nos pudiéramos ver libres de esa gravedad, de esa cadena que nos tiene amarrados a ella! ¡Seríamos como el prisionero que recupera la libertad! Se acabarían todos los cansancios, tanto de brazos como de piernas. Y si es cierto que para volar por encima de la superficie de la Tierra, para poder sostenerse en el aire por el simple movimiento de los músculos, sería preciso tener una fuerza ciento cincuenta veces mayor que la que tenemos, suponiendo que la atracción no existiera, podríamos movemos por el espacio sencillamente a nuestra voluntad, a nuestro antojo.

—¡Así es! —dijo Nicholl riéndose—. Si pudiéramos suprimir la fuerza de la gravedad como suprimimos el dolor con la anestesia, las sociedades modernas cambiarían una barbaridad.

—¡Eso —gritó Michel, metido ya de lleno en el tema—, destruyamos la gravedad y acabemos con los pesos! ¡Para empezar, fuera grúas, gatos, cabrestantes, manivelas y demás artefactos que ya no tendrían razón de ser!

—Tienes razón —replicó Barbicane—, pero si todo dejara de pesar, no se sujetaría nada, querido Michel, ni el sombrero en tu cabeza, ni las piedras de tu casa, que se sostienen por su propio peso. Ni tampoco los barcos, cuya estabilidad sobre las aguas es sólo consecuencia de su peso. Ni siquiera el océano, cuyas olas dejarían de equilibrarse por la atracción de la Tierra. ¡Y por último, también desaparecería la atmósfera, cuyas moléculas se dispersarían por el espacio!

—Vaya, eso ya no tiene gracia —replicó Michel—. No, si no hay nada como esta gente tan positiva para que uno vuelva brutalmente a la realidad.

—Pero consuélate, Michel —prosiguió Barbicane—, pues si no existe ningún astro en el que se haya suprimido la ley de la gravedad, tú, por lo menos, vas a visitar uno en el que ésta es mucho menor que en la Tierra.

—¿La Luna?

—Sí, la Luna, sobre cuya superficie los objetos pesan seis veces menos que sobre la superficie de la Tierra, fenómeno muy fácil de comprobar.

—¿Y nosotros lo notaremos? —preguntó Michel.

—Ya lo creo, puesto que doscientos kilos sólo pesan treinta en la superficie de la Luna.

—¿Y no disminuirá nuestra fuerza muscular?

—En absoluto. Cuando pegues un salto, en vez de levantarte a un metro del suelo, te levantarás a dieciocho pies de altura.

—¡O sea, que en la Luna seremos unos Hércules! —exclamó Michel.

—Sobre todo —intervino Nicholl— porque, si la estatura de los selenitas es proporcional a la masa de su globo, apenas medirán un pie de alto.

¡Conque son liliputienses! —replicó Michel—. ¡Y yo haré el papel de Gulliver[32]! ¡Convertiremos en realidad la fábula de los gigantes! ¡Esas son las ventajas de que uno salga de su planeta y se dedique a recorrer el mundo solar!

—Un momento, Michel —intervino Barbicane—. Si quieres representar el papel de Gulliver, no visites más que los planetas inferiores, como Mercurio, Venus o Marte, cuya masa es algo menor que la de la Tierra. Pero no se te ocurra aventurarte por los grandes planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, porque en ese caso se invertirían los papeles y te verías convertido en liliputiense.

—¿Y en el Sol?

—En el Sol, aunque la densidad es cuatro veces menor que la de la Tierra, su volumen es un millón trecientas veinticuatro mil veces más considerable, y la atracción es en él veintisiete veces mayor que en la superficie de nuestro globo. De modo que, si se mantienen las mismas proporciones, los habitantes del Sol deberían tener unos doscientos pies de altura.

—¡Rediablos! —gritó Michel—. ¡En ese caso, yo sería un pigmeo, un mirmidón32!

—Gulliver en el país de los gigantes —dijo Nicholl.

—¡Eso es! —respondió Barbicane.

—Y buena falta haría llevarse unas cuantas piezas de artillería para poderse defender.

—¡Bueno! —replicó Barbicane—. Las balas no servirían para nada en el Sol, porque caerían al suelo a los pocos metros.

—¡Vaya una desgracia!

—Pues es verdad —respondió Barbicane—. En ese astro tan enorme, la atracción es tan grande, que un objeto que pesara setenta kilos en la Tierra pesaría mil novecientos treinta en el Sol. ¡Tu sombrero, diez kilos! ¡Tu cigarro, media libra! O sea, que si cayeras sobre el continente solar, pesarías tantísimo, unos dos mil quinientos kilos, que ya no podrías volver a levantarte.

¡Demonio! —dijo Michel—. En ese caso tendría que llevarme una pequeña grúa portátil. Bueno, amigos, por hoy nos contentaremos con la Luna. ¡Por lo menos allí resultaremos muy vistosos! ¡Más adelante ya veremos si nos interesa llegar hasta el Sol ese, en el que uno no puede beber a menos que tenga un cabrestante para que le suba el vaso a la boca!

- 29. Jean Eugène Robert-Houdin (1805-1871) fue un prestidigitador francés, célebre por sus ingeniosos juegos y trucos. Napoleón III lo envió a Argelia para contrarrestar la influencia de los hechiceros árabes, con fines políticos. En 1853 fundó en París un teatro de magia donde exhibió autómatas construidos por él. De Caston no hemos conseguido información.

- 30. Alusión a la novela La maravillosa historia de Peter Schlemihl, del escritor alemán Adelbert von Chamisso (1781-1838), en la que su protagonista vende su sombra al diablo. El lector interesado en esta obra la encontrará en el número 57 de esta misma Colección.

- 31. Este cuadro de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) forma parte de la serie de once grandes lienzos y dos de menores dimensiones, que el pintor sevillano realizó para el claustro de la Casa Grande de San Francisco de Sevilla. Efectivamente, el santo aparece en éxtasis en estado de gravitación. Esta magnífica obra se halla expuesta en el Museo del Louvre de París.

- 32. La famosa novela satírica, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (1667-1745), fue escrita después de 1720 y publicada en 1726.