La avanzadilla encargada de buscar agua se encuentra inesperadamente con una peligrosa situación: se ven obligados a emplear todo su ingenio para repeler el ataque de unos fieros animales, y toman una valiente resolución a la desesperada para poder salvar sus vidas.

Cerró la noche, noche de Luna nueva, durante la cual este astro debía quedar invisible para todos los habitantes de la Tierra. Iluminaba únicamente la llanura la indecisa claridad de las estrellas. En el lejano horizonte, las constelaciones zodiacales se sumergían en una sombra más oscura. Las aguas del Guamini corrían sin murmurar, como un raudal de aceite que se deslizase sobre un plano de bruñido mármol. Aves, cuadrúpedos y reptiles descansaban de sus fatigas del día, y el silencio del desierto reinaba en el inmenso territorio de las pampas.

Glenarvan, Roberto y Thalcave se habían sometido a la ley común, durmiendo con profundo sueño tendidos en un colchón de alfalfa. Los caballos, rendidos de cansancio, se habían echado al suelo, y únicamente Thaouka, como verdadero pura sangre, dormía de pie, con las cuatro extremidades perfectamente apoyadas, altivo en el reposo como en la acción, y pronto a lanzarse a la carrera a la menor indicación de su amo.

Reinaba en el interior del recinto una calma completa, extinguiéndose poco a poco las ascuas de la hoguera que entregaban a la silenciosa oscuridad sus últimos resplandores.

Sin embargo, a las diez de la noche aproximadamente, después de un breve sueño, el indio se despertó. Sus ojos quedaron inmóviles bajo sus contraídas cejas, y acercó sus orejas al suelo; buscaba evidentemente sorprender algún sonido imperceptible. Una vaga inquietud se pintó luego en su semblante, ordinariamente tan impasible. ¿Había percibido la aproximación de indios merodeadores, o la proximidad de jaguares, tigres de agua u otros animales más feroces, que no son raros cerca de los ríos? Esta última hipótesis le pareció sin duda verosímil, pues dirigió una rápida mirada al combustible acumulado en el recinto, y su inquietud subió de punto. Toda aquella cantidad de hierba seca tenía que consumirse muy pronto, y no podía por mucho tiempo contener la audacia de las fieras.

Thalcave, en tal conflicto, no podía hacer más que esperar los acontecimientos, y los esperó medio echado, con la cabeza en las manos y los codos apoyados en las rodillas, con la pupila inmóvil, en la actitud del hombre a quien arranca del sueño una ansiedad repentina.

Transcurrió una hora. Otro cualquiera que no hubiera sido Thalcave, tranquilizado por el silencio exterior, se hubiera vuelto a echar tranquilamente. Pero donde un extranjero nada ha sospechado, los sentidos sensibilizados y el instinto natural del indio presienten algún peligro próximo.

Mientras él escuchaba y vigilaba, Thaouka relinchó de una manera sorda, dirigiendo la nariz hacia la entrada de la ramada. El patagón se levantó de un salto.

—Thaouka ha olfateado algún enemigo —se dijo.

Salió y examinó atentamente la llanura.

El silencio reinaba aún en ella, pero no la tranquilidad. Thalcave entrevió sombras que se movían sin ruido por entre los tallos de curra-mammel. A trechos centelleaban puntos luminosos que se cruzaban en todas direcciones, y aparecían y desaparecían sucesivamente. Se hubiera dicho que eran aquellas luces una danza de fuegos fatuos vagando por el espejo de una laguna inmensa. Un extranjero hubiera tomado sin duda aquellas centellas volantes por luciérnagas que brillan en medio de la noche en muchos sitios de las pampas; pero Thalcave no sufría equivocaciones de este género; sabía con qué enemigos tenía que habérselas; amartilló su carabina y se puso en observación cerca del recinto.

No aguardó mucho tiempo. Un grito extraño, una mezcla de ladridos y aullidos resonó en las pampas. El estampido del fusil contestó a la gritería, y a este estampido sucedieron cien clamores espantosos.

Glenarvan y Roberto se despertaron de pronto y se levantaron.

—¿Qué ocurre? —preguntó el joven Grant.

—¿Son indios? —inquirió Glenarvan.

—No —respondió Thalcave—, son aguarás.

Roberto miró a Glenarvan.

—¿Aguarás ha dicho?

—Sí —respondió Glenarvan—, los lobos rojos de las pampas.

Cogieron los dos sus armas y se reunieron al indio. Éste les señaló la llanura, de la cual salía un formidable concierto de aullidos.

Roberto dio involuntariamente un paso atrás.

—¿Tienes miedo a los lobos, muchacho? —le dijo Glenarvan.

—No, Milord —respondió Roberto con voz firme. Además, estando cerca de vos, no temo nada.

—Tanto mejor, los aguarás son poco temibles, y sólo me preocupa su número.

—¡Qué importa! —respondió Roberto—. Estamos bien armados, ¡que vengan!

—¡Y serán bien recibidos! —exclamó Glenarvan.

Glenarvan hablaba de este modo para tranquilizar a Roberto; pero no las tenía todas consigo, viendo desencadenada en la oscuridad de la noche aquella imponente legión de carnívoros. Había centenares de ellos, y tres hombres, por bien armados que estuviesen, no podían luchar con ventaja contra un número tan considerable de enemigos.

Cuando el patagón pronunció la palabra aguarás, Glenarvan reconoció en el acto el nombre dado al lobo rojo por los indios de las pampas. Este carnívoro, el Canis jubatus de los naturalistas, es del tamaño de un perro grande y tiene la cabeza de zorra, el pelo de color de canela, y una poblada melena negra que arranca a lo largo de todo su espinazo. Es animal astuto y vigoroso, que habita generalmente los sitios pantanosos y persigue a nado a los animales acuáticos. Sale por la noche de la madriguera en que duerme durante el día, y se le teme particularmente en los corrales donde se guarda ganado, porque, acosado por el hambre, acomete a las reses y causa grandes estragos. El aguará aislado es poco temible, pero cuando se juntan muchos y están hambrientos, dan más quehacer que un jaguar, al que se puede combatir frente a frente.

Los aullidos que resonaban en la llanura y las muchas sombras que en ella se agitaban no permitían a Glenarvan desconocer, que era muy considerable el número de lobos rojos que se habían reunido en las márgenes del Guamini, codiciando una presa que les parecía segura, carne de caballo o carne de hombre, y no era de esperar que volviesen a su guarida sin haber realizado todos los esfuerzos para saciar su apetito. La situación era, por consiguiente, muy alarmante.

El círculo de los lobos se iba estrechando poco a poco. Los caballos, azorados, daban evidentes señales del terror que les dominaba. Thaouka era el único que hería la tierra con sus poderosos cascos, y se esforzaba en romper las trabas que le sujetaban, deseoso de lanzarse fuera del recinto. Necesidad tenía su amo, para apaciguarle, de estar silbando continuamente.

Glenarvan y Roberto se habían apostado para defender la entrada de la ramada. Con las carabinas amartilladas iban a hacer fuego para contener a los lobos que había en primera fila cuando Thalcave desvió con la mano las armas que se habían echado ya a la cara.

—¿Qué quiere Thalcave? —dijo Roberto.

—¡Nos prohíbe disparar! —respondió Glenarvan.

—¿Por qué?

—Tal vez porque cree que no ha llegado aún el momento oportuno.

No era ésta la razón que tenía el indio, sino otra más grave, y Glenarvan la comprendió cuando Thalcave, levantando su frasco de pólvora, lo volvió boca abajo para demostrar que estaba casi vacío.

—¿Qué se hace, pues? —dijo Roberto.

—Es preciso economizar las municiones. Cara nos ha costado nuestra caza de hoy, pues nos ha dejado casi sin plomo y sin pólvora. Sólo nos queda para veinte disparos.

Roberto no respondió.

—¿No tienes miedo, Roberto?

—No, Milord.

—Bien, hijo mío.

En aquel momento retumbó una nueva detonación. Thalcave acababa de dar su merecido a un agresor que se le subía a las barbas, y los demás lobos que avanzaban en columna cerrada, retrocedieron y se replegaron a cien pasos del recinto.

A una señal del indio, Glenarvan ocupó el puesto de éste. Thalcave reunió entonces las camas, las hierbas, en una palabra, todas las materias combustibles, las hacinó a la entrada de la ramada y les prendió fuego con un ascua que aún quedaba en el suelo. Inmediatamente se destacó un velo de llamas sobre el negro fondo del cielo, e iluminaron la llanura grandes reflejos movedizos. Entonces pudo Glenarvan hacerse completamente cargo del numeroso ejército de animales a que había que oponer resistencia. Jamás se han visto reunidos tantos ni tan hambrientos lobos.

La barrera de fuego que acababa de levantar Thalcave exasperó su cólera, y aunque en su mayor parte se detuvieron, algunos, empujados por los que había detrás, llegaron a la misma hoguera y se quemaron las patas.

De cuando en cuando, para contener la horda aulladora, era preciso disparar un tiro, y al cabo de una hora había quince lobos muertos en la pradera.

Los sitiados se hallaban entonces en una situación relativamente menos peligrosa. Mientras durasen las municiones y no se extinguiese la hoguera en la entrada de la ramada, la invasión era poco peligrosa. ¿Pero qué harían cuando faltaran a la vez aquellos medios?

Glenarvan miró a Roberto, y sintió oprimírsele el corazón. Se olvidó de sí mismo, para no pensar más que en aquel pobre niño que tan heroicamente se conducía. Roberto estaba pálido, pero su mano no soltaba el arma, y aguardaba a pie firme el asalto de los lobos irritados.

Sin embargo, Glenarvan, después de examinar fríamente la situación, resolvió concluir de un modo u otro.

—Dentro de una hora —dijo— no tendremos pólvora ni plomo, ni fuego, y antes de llegar a ese extremo debemos tomar una decisión.

Se dirigió a Thalcave, y reuniendo las pocas palabras españolas que le vinieron a la memoria, inició con el indio una conversación interrumpida frecuentemente por algún disparo.

No sin trabajo llegaron a comprenderse los dos interlocutores. Afortunadamente Glenarvan conocía las costumbres del lobo rojo, sin cuya circunstancia no habría podido interpretar las palabras y gestos del patagón.

Aun así, transcurrió un cuarto de hora antes de poder transmitir a Roberto la respuesta de Thalcave. Glenarvan había interrogado al indio acerca de su situación casi desesperada.

—¿Y qué ha respondido? —preguntó Roberto Grant.

—Ha dicho que a toda costa hemos de defendernos hasta que raye el alba. El aguará no hace sus correrías más que de noche, y al llegar la mañana vuelve a su madriguera. Es el lobo de las tinieblas, animal cobarde que tiene miedo a la luz, un búho de cuatro patas.

—Pues bien, nos defenderemos hasta que sea de día.

—Sí, hijo mío, y cuando se concluyan las municiones lucharemos navaja en mano.

Ya Thalcave había dado el ejemplo, pues cuando un lobo se acercaba a la hoguera, el largo brazo armado del patagón pasaba por entre las llamas y se retiraba rojo de sangre.

Con todo, los medios de defensa iban a faltar. A las dos de la mañana, aproximadamente, Thalcave echó a la hoguera el último combustible, y no quedaban a los sitiados más que cinco tiros.

Glenarvan dirigió alrededor una mirada dolorosa.

Pensó en aquel niño que estaba allí, en sus compañeros, en todos los que amaba. Roberto callaba. Tal vez el peligro no parecía inminente a su confiada imaginación de niño. Pero Glenarvan pensaba por él, y se representaba la perspectiva horrible, inevitable ya, de verle devorado vivo. No fue dueño de su imaginación, abrazó al niño, lo estrechó contra su corazón, le besó en la frente, y dos lágrimas involuntarias surcaron sus mejillas.

Roberto le miró sorprendido.

—¡No tengo miedo! —dijo.

—No, hijo mío —respondió Glenarvan—, no debes tenerlo. Dentro de dos horas, llegará el día, y estaremos salvados. ¡Bien, Thalcave! ¡Bien, valiente patagón! —exclamó viendo a éste que mataba a culatazos dos enormes bestias que intentaban salvar la ardiente valla.

Pero en aquel momento la moribunda llama de la hoguera le hizo ver el ejército sitiador que marchaba en masa al asalto del recinto.

El sangriento drama se acercaba a su desenlace. La hoguera se iba extinguiendo; la llanura, hasta entonces iluminada, volvía a sumergirse en las tinieblas, y en ésta reaparecían los ojos fosforescentes de los lobos rojos. Algunos minutos más, y toda la horda penetraría en el recinto.

Thalcave descargó por última vez su fusil, derribó otro enemigo, y, agotadas sus municiones, se cruzó de brazos. Inclinó la cabeza sobre el pecho, y pareció que meditaba silenciosamente. ¿Buscaba algún medio atrevido, insensato, imposible, para rechazar aquella horda furiosa? Glenarvan no se atrevía a interrogarle.

En aquel momento adoptaron los lobos otro sistema de ataque. Se alejaron, y sus aullidos, tan ruidosos hasta entonces, cesaron súbitamente. Un triste silencio reinó entonces en la llanura.

—¡Se van! —dijo Roberto.

—Tal vez —respondió Glenarvan.

Pero Thalcave, adivinando su pensamiento, movió la cabeza. Sabía que los animales no abandonarían una presa que consideraban segura, mientras el día no les obligase a entrar en sus oscuras guaridas.

Era, sin embargo, evidente que habían modificado su táctica.

Renunciaron a su tenaz empeño de forzar la entrada de la ramada, pero sus nuevas maniobras iban a crear un peligro aún más apremiante.

No tratando ya los aguarás de penetrar por aquella abertura tan obstinadamente defendida por el hierro y por el fuego, dieron vuelta al recinto y trataron de asaltarlo todos a la vez por el lado opuesto.

No tardó en oírse el ruido de sus uñas hincándose en la madera medio podrida. Patas vigorosas y hocicos sangrientos pasaban ya por entre las estacas carcomidas.

Los caballos, azorados, rompieron su cabestro y echaron a correr por el recinto locos de espanto.

Glenarvan cogió en brazos a Roberto para defenderle. Y tal vez, intentando una evasión imposible, iba a lanzarse fuera, cuando sus miradas se fijaron en el indio.

Thalcave, después de dar vueltas en el interior del recinto como una fiera encerrada en una jaula, se acercó a su caballo, que se estremecía de impaciencia, y empezó a ensillarlo con el mayor cuidado, sin olvidar ni una correa, ni una hebilla; no parecía que hiciese el menor caso de los incesantes aullidos. Glenarvan le miraba con creciente inquietud.

—¡Nos abandona! —exclamó viéndole recoger las riendas como disponiéndose a montar.

—¡Él! ¡Jamás! —dijo Roberto.

Y, en efecto, el indio, lejos de pensar en abandonar a sus amigos, intentaba salvarles sacrificándose por ellos.

Thaouka estaba pronto; tascaba el freno, y se encabritaba, y sus ojos llenos de fuego despedían relámpagos. Había comprendido a su amo.

En el momento de asirse el indio a las crines del caballo, Glenarvan le cogió el brazo con mano convulsiva.

—¿Partes? —le dijo, señalando la llanura entonces despejada.

—Sí —respondió el indio, que comprendió a su compañero por sus ademanes.

Después añadió algunas palabras españolas que significaban:

—¡Thaouka! Buen caballo. Ligero. Arrastrará tras sí a los lobos.

—¡Ah! ¡Thalcave! —exclamó Glenarvan.

—¡Pronto! ¡Pronto! —respondió el indio, mientras Glenarvan decía a Roberto con una voz que la emoción entrecortaba;

—¡Roberto! ¡Hijo mío! ¿Lo oyes? ¡Quiere sacrificarse por nosotros! ¡Va a lanzarse a la llanura, y a desviar de nosotros el ataque de los lobos!

—¡Amigo Thalcave —respondió Roberto echándose a los pies del patagón—, amigo Thalcave, no nos abandones!

—¡No! —dijo Glenarvan. Thalcave no nos abandonará.

Y volviéndose hacia el indio;

—Partamos juntos —dijo, señalando los caballos espantados, que estaban como pegados a los postes.

—No —exclamó el indio, que comprendía el sentido de las palabras de Glenarvan. Malas bestias. Asustadas. Thaouka. Buen caballo,

—¡Aunque así sea! —dijo Glenarvan. ¡Thalcave no te abandonará, Roberto! ¡Él me enseña lo que he de hacer! ¡Yo debo partir! ¡Él permanecerá contigo!

Y cogiendo la brida de Thaouka, dijo:

—¡Yo partiré!

—No —respondió tranquilamente el patagón.

—¡Yo, te digo! —exclamó Glenarvan, arrancándole la brida de las manos. ¡Yo! ¡Salva tú a ese niño! ¡Te lo confío, Thalcave!

Glenarvan, en su exaltación, mezclaba palabras inglesas y españolas. ¿Pero qué importaba el lenguaje? En situaciones tan terribles, el gesto lo dice todo, y los hombres se comprenden al momento.

Thalcave resistía. La discusión se prolongaba y el peligro crecía incesantemente. Las carcomidas estacas de la empalizada cedían ya a los dientes y a las uñas de los lobos.

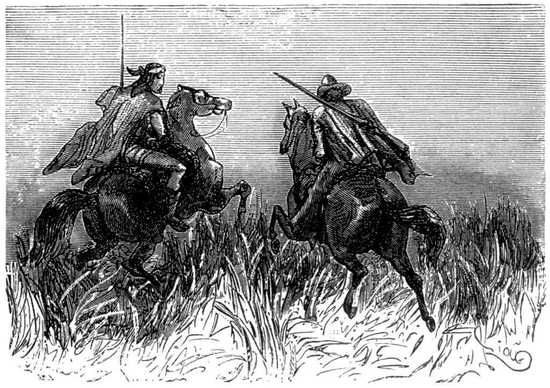

Ni Glenarvan ni Thalcave querían ceder. El indio había arrastrado a Glenarvan hacia la entrada de la ramada; le indicaba la llanura libre de lobos, con su mímico lenguaje le hacía comprender que era preciso no perder un instante; que el peligro, si el ardid no tenía buen éxito, sería mayor para los que quedasen, y por último, que nadie conocía como él las maravillosas cualidades de ligereza y arrojo de Thaouka para emplearlas en la salvación común. Cegado, Glenarvan se obstinaba en sacrificarse, cuando de repente fue rechazado con violencia. Thaouka se encabritó, se levantó de manos, y en un impulso súbito saltó la valla de fuego y el montón de cadáveres, en tanto que una voz de niño gritaba:

—¡Dios os salve, Milord!

Y Glenarvan y Thalcave tuvieron apenas tiempo para ver a Roberto, que, fuertemente agarrado a las crines del caballo, desaparecía en las tinieblas.

—¡Roberto!, ¡desdichado! —exclamó Glenarvan.

Pero ni el mismo indio pudo oír estas palabras.

Se oyó él más espantoso coro de aullidos. Los lobos rojos, lanzados en pos del caballo, corrían hacia el oeste con una rapidez fantástica.

Thalcave y Glenarvan se precipitaron fuera de la ramada. La llanura había ya recobrado su tranquilidad, y apenas pudieron distinguir una línea movible que ondulaba a lo lejos en las sombras de la noche.

Glenarvan cayó al suelo angustiado, desesperado, cruzando las manos. El indio se sonreía con su calma acostumbrada.

—¡Thaouka! ¡Buen caballo! ¡Niño valiente! Se salvará —repetía con afirmativos movimientos de cabeza.

—¿Y si cae? —dijo Glenarvan.

—¡No caerá!

A pesar de la confianza de Thalcave, el pobre lord pasó el resto de la noche sufriendo las más terribles angustias. Ni siquiera tenía conciencia de la desaparición del peligro habiendo huido los lobos. Quería correr en busca de Roberto; pero el indio le detuvo, haciéndole comprender que los caballos no podrían alcanzarle, que Thaouka había probablemente corrido más que sus perseguidores, que no sería fácil encontrarle en las tinieblas, y que era preciso aguardar que fuese de día para seguir sus huellas.

A las cuatro de la mañana empezó a despuntar el alba.

Las brumas condensadas en el horizonte tomaron un tinte sonrosado y un resplandor pálido. Cayó sobre la llanura un rocío cristalino, y el céfiro de la mañana agitó con su primer aliento las crecidas hierbas.

Había llegado el momento de partir.

—En marcha —dijo el indio.

Glenarvan no respondió, pero montó en el caballo de Roberto. Salieron los dos jinetes galopando hacia el oeste, siguiendo la línea recta que tenían trazada sus compañeros.

Así avanzaron durante una hora, buscando a Roberto, cuyo cadáver ensangrentado temían encontrar a cada paso. Glenarvan destrozaba con las espuelas los ijares de su caballo. Al cabo se oyeron algunos disparos, que repetidos con regularidad, parecían ser señales de reconocimiento.

—Son ellos —exclamó Glenarvan.

Thalcave y él espolearon sus caballos para acelerar aún más su marcha, y no tardaron en reunirse al destacamento conducido por Paganel. Un grito se escapó del pecho de Glenarvan. Roberto estaba allí, vivo, muy vivo, montado en el soberbio Thaouka que relinchó de alegría al ver a su amo.

—¡Ah! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! —exclamó Glenarvan con un acento de ternura que no puede expresarse.

Y Roberto y él, echando pie a tierra, se precipitaron en brazos uno de otro. Llegó luego al indio el momento de estrechar contra su pecho al denodado hijo del capitán Grant.

—¡Vive! ¡Vive! —exclamaba Glenarvan.

—Sí —respondió Roberto—, gracias a Thaouka.

No había el indio esperado las palabras de reconocimiento de Roberto, para manifestar el suyo a su caballo, a quien hablaba en aquel momento y abrazaba, como si por las venas del noble animal corriese sangre humana.

Después, volviéndose hacia Paganel, le mostró a Roberto:

—¡Es un valiente! —dijo.

Y añadió, empleando la metáfora india con que se expresa el denuedo:

—¡Sus espuelas no han temblado!

Sin embargo, Glenarvan decía a Roberto reconviniéndole al mismo tiempo que le abrazaba:

—¿Por qué hijo mío, por qué no has dejado a Thalcave o a mí intentar el último medio de salvación?

—Milord —respondió el niño con el acento de la más viva gratitud—, ¿no era un deber mío sacrificarme? ¡Thalcave me había ya salvado la vida! ¡Y vos! ¡Vos vais a salvar la de mi padre!