El viaje de nuestros amigos continúa según los planes iniciales, y Michel Ardan formula algunas preguntas que Barbicane responde brillantemente relacionando calor con movimiento, aportando datos sobre la temperatura estimada de los astros y sobre otras cuestiones de dinámica que explican el descubrimiento de un misterioso cuerpo que acompaña al proyectil.

El día 4 de diciembre, los cronómetros marcaban las cinco de la mañana terrestre cuando los viajeros se despertaron; llevaban cincuenta y cuatro horas de viaje. En cuanto al tiempo transcurrido, sólo llevaban cinco horas y cuarenta minutos más de la mitad del tiempo que, según se había proyectado, tendrían que pasar dentro del proyectil; pero en cuanto al trayecto, ya llevaban casi las siete décimas partes del recorrido total. El motivo de esa particularidad era la disminución regular de la velocidad que llevaban.

Cuando observaron la Tierra por la portilla inferior, ya no les pareció más que una mancha oscura, anegada por los rayos del Sol. Ya no se veía ni en forma de creciente, ni con luz cenicienta. Al día siguiente, a medianoche, la Tierra debería aparecer nueva, en el mismísimo momento en que la Luna se vería llena. Por encima de ellos, el astro de la noche se veía cada vez más próximo a la línea que seguía el proyectil, para encontrarse con él en el momento proyectado. Todo a su alrededor, la negra bóveda aparecía constelada de puntos luminosos que se movían lentamente. Pero desde la considerable distancia en la que se encontraban, su tamaño relativo no daba la impresión de haber cambiado; El Sol y las estrellas se veían exactamente iguales que desde la Tierra. En cuanto a la Luna, era mucho más grande; pero los anteojos de los viajeros, en realidad no muy potentes, no les permitían aún realizar observaciones útiles de su superficie, ni reconocer sus disposiciones topográficas o geológicas.

De modo que pasaban el tiempo charlando interminablemente. Hablaban sobre todo de la Luna, tema al que cada cual aportaba su contingente de conocimientos particulares. Barbicane y Nicholl, siempre tan serios, Michel Ardan, invariablemente fantasioso. El proyectil, su situación, su dirección, los incidentes que se podían producir, las precauciones que habrían de tomar antes de alunizar; todo ello daba pie a conjeturas sin fin.

Precisamente a la hora de desayunar, una pregunta de Michel sobre el proyectil provocó una respuesta bastante curiosa de Barbicane que merece la pena que refiramos aquí.

Michel planteó la hipótesis de que el proyectil se hubiera detenido de repente, cuando todavía llevaba su formidable velocidad inicial, y preguntó cuáles hubieran sido las consecuencias en semejante caso. Barbicane le respondió:

—Pero es que no veo cómo se hubiera podido detener el proyectil.

—Es igual, supongámoslo —insistió Michel.

—Suposición imposible —contestó Barbicane, siempre tan práctico—. A menos que le hubiera faltado la fuerza impulsora. Pero en ese caso, la velocidad hubiera ido disminuyendo poco a poco, y no se habría detenido de repente.

—Supongamos que chocase contra un cuerpo en el espacio.

—¿Cuál?

—Aquel bólido enorme que nos encontramos.

—En ese caso —intervino Nicholl—, el proyectil se habría roto en mil pedazos, y nosotros también.

—Es más —añadió Barbicane—, habríamos perecido quemados.

—¡Quemados! —exclamó Michel—. ¡Pardiez! Cuánto siento que no se hubiera dado el caso, «por haberlo visto».

—Menudo lo que hubieras visto —le respondió Barbicane—. Hoy día se sabe que el calor no es más que una variante del movimiento. Cuando calentamos agua, es decir, cuando le añadimos calor, lo que hacemos es poner en movimiento sus moléculas.

—¡Anda! —exclamó Michel—. ¡Vaya una teoría más ingeniosa!

—Y exacta, amigo mío, ya que explica todos los fenómenos del calórico. El calor no es más que un movimiento molecular, una simple oscilación de las partículas de un cuerpo. Cuando aprietas el freno de un tren, éste se detiene. Pero ¿qué sucede con el movimiento que lo animaba? Pues que se transforma en calor, y el tren se calienta. ¿Por qué engrasan el eje de las ruedas? Para evitar que se caliente, dado que ese calor sería movimiento perdido por transformación. ¿Comprendes?

—¡Vaya si comprendo! —respondió Michel—. Estupendamente. Quiere decir que, por ejemplo, cuando he corrido mucho y estoy sudando, sudando la gota gorda, tengo que pararme. ¿Y eso por qué? ¡Pues por la sencilla razón de que mi movimiento se ha transformado en calor!

Barbicane no pudo reprimir una sonrisa ante semejante salida de Michel. Luego, continuando con su teoría, dijo:

—De modo que, en caso de choque, a nuestro proyectil le hubiera sucedido lo que a la bala que cae ardiendo después de haber chocado contra una placa de metal. Su movimiento se ha transformado en calor. Y por esa razón afirmo que, en el caso de que nuestro proyectil hubiese chocado contra el bólido, su velocidad, anulada de repente, hubiera producido una cantidad de calor tal, que nos hubiéramos volatilizado inmediatamente.

—Entonces —preguntó Nicholl—, ¿qué sucedería si la Tierra se detuviera de repente en su movimiento de traslación?

—Pues subiría hasta tal punto su temperatura, que se vaporizaría inmediatamente —respondió Barbicane.

—Bueno —dijo Michel—, pues sería una manera de acabar el mundo que simplificaría mucho las cosas.

—¿Y si la Tierra cayera sobre el Sol? —preguntó Nicholl.

—Se ha calculado —respondió Barbicane— que la caída desarrollaría un calor equivalente al que producirían mil seiscientos globos de carbón de volumen igual al del globo terrestre.

—Buen aumento de temperatura para el Sol —replicó Michel Ardan—. Seguro que los habitantes de Urano y de Neptuno no se quejarían de ello, porque deben de estar muertos de frío en sus planetas.

—Resumiendo, amigos míos —prosiguió Barbicane—, todo movimiento que se detiene de repente produce calor. Según esta teoría, se ha podido afirmar que el disco solar está alimentado por una lluvia de bólidos que caen continuamente sobre su superficie. Se ha llegado incluso a calcular…

—¡Ojo, que ahí vienen las cifras! —musitó Michel.

—Se ha llegado incluso a calcular —prosiguió Barbicane imperturbable— que el choque de cada bólido contra el Sol debe producir un calor equivalente al de cuatro mil masas de hulla de igual volumen.

—¿Y cuál es el calor del Sol? —preguntó Michel.

—Es el equivalente al que se produciría mediante la combustión de una capa de carbón que cubriera toda la superficie del Sol y tuviera una profundidad de veintisiete kilómetros.

—¿Y el calor?…

—Sería tal, que en una hora se podrían hervir dos mil novecientos millones de miriámetros cúbicos de agua.

—¿Y cómo es que no estamos asados? —exclamó Michel.

—Pues porque la atmósfera terrestre absorbe cuatro décimas partes del calor solar —respondió Barbicane—. Además, la cantidad de calor que llega hasta la Tierra no es más que una dosmilmillonésima parte de la radiación total.

—Pues menos mal —replicó Michel—. Ya veo que eso de la atmósfera es un invento la mar de útil, porque no sólo nos sirve para respirar, sino que además impide que nos asemos.

—Sí —dijo Nicholl—, pero desgraciadamente no sucederá lo mismo en la Luna.

—¡Bah! —dijo Michel, tan confiado como siempre—. Si hay habitantes, es que respiran. Y si no los hay, habrán dejado un poquito de oxígeno para tres personas, aunque sólo sea en el fondo de algún barranco, donde se habrá acumulado por su peso. ¡Pues nada, con no subir a las montañas, ya está!

Y Michel se levantó y fue a contemplar el disco lunar, que brillaba con irresistible resplandor.

—¡Caramba! —exclamó—. ¡Qué calor tiene que hacer allá arriba!

—¡Y además, hay que tener en cuenta que el día allí dura trescientas sesenta horas! —añadió Nicholl.

—En cambio —intervino Barbicane—, como las noches duran igual que los días y el calor se restituye por radiación, su temperatura debe ser igual a la de los espacios planetarios.

—¡Bonito país! —dijo Michel—. ¡No importa! ¡Ojalá ya hubiéramos llegado! ¡Vaya, amigos míos! Será bien curioso tener a la Tierra por Luna, y ver cómo sale por el horizonte, e ir reconociendo la configuración de sus continentes y decir: ahí está América, allá Europa; y luego seguirla con la vista mientras desaparece en los rayos del Sol. A propósito, Barbicane, ¿los selenitas tienen eclipses?

—Eclipses de Sol, sí —respondió Barbicane—, cuando los centros de los tres astros se encuentran alineados y la Tierra está en el medio. Pero son sólo eclipses anulares, en los que la Tierra, proyectada como una pantalla sobre el disco solar, deja que se vea la mayor parte de éste.

—¿Y por qué no se produce un eclipse total? —preguntó Nicholl—. ¿Acaso el cono de sombra que proyecta la Tierra no se extiende más allá de la Luna?

—Sí, si no tenemos en cuenta la refracción que produce la atmósfera terrestre. No, si tenemos en cuenta dicha refracción. Es decir, si delta prima es el paralaje horizontal y p prima la mitad del diámetro aparente…

—¡Uf! —exclamó Michel—. ¡Ya estamos otra vez a vueltas con la mitad de v sub cero al cuadrado! ¡Habla en cristiano, hombre algebraico!

—Bueno, pues para que lo entiendas —prosiguió Barbicane—, teniendo en cuenta que la distancia media de la Luna a la Tierra es de sesenta radios terrestres, la longitud del cono de sombra, a causa de la refracción, queda reducido a menos de cuarenta y dos radios. Por lo tanto, cuando hay eclipses, la Luna se encuentra más allá del cono de sombra pura y el Sol le envía no sólo los rayos de los bordes, sino también los rayos del centro.

—Entonces —dijo Michel en tono burlón—, ¿por qué se produce un eclipse cuando no debería producirse?

—Sencillamente, porque los rayos del Sol se debilitan por la refracción y la atmósfera que tiene que atravesar apaga la mayor parte de los mismos.

—Eso me satisface —respondió Michel—. De todos modos, ya veremos lo que pasa cuando estemos allí. Y ahora dime, amigo Barbicane, ¿crees que la Luna puede ser un antiguo cometa?

—¡Pero qué ideas se te ocurren!

—Sí —respondió Michel con encantadora fatuidad—, de vez en cuando se me ocurren ideas por el estilo.

—¡Pero si esa idea no es de Michel! —intervino Nicholl.

—¡Bueno! ¡Ahora resulta que soy un plagiario!

—Claro que sí —respondió Nicholl—. Según los testimonios del mundo clásico, los arcadios pretendían que sus antecesores habían vivido en la Tierra antes de que la Luna fuera su satélite. Según esto, algunos sabios han querido identificar la Luna con un cometa, cuya órbita pasó en determinado momento tan cerca de la Tierra que quedó sujeta a la atracción terrestre.

—¿Y qué hay de cierto en semejante hipótesis? —preguntó Michel.

—Nada —respondió Barbicane—. Prueba de ello es que la Luna no ha conservado ningún resto de esa envoltura gaseosa que siempre acompaña a los cometas.

—Pero la Luna —intervino Nicholl—, antes de convertirse en satélite de la Tierra, pudo haber pasado en su perihelio lo suficientemente cerca del Sol como para haber perdido, por evaporación, todas esas sustancias gaseosas, ¿no te parece?

—Es posible, amigo Nicholl, pero no muy probable.

—¿Por qué?

—Porque… diablos, yo qué sé.

—¡Ay! —exclamó Michel—. ¡Cuántos cientos de volúmenes se podrían escribir con lo que no sabemos!

—¡Ya lo creo! ¿Qué hora es? —preguntó Barbicane.

—Las tres —contestó Nicholl.

—¡Cómo pasa el tiempo cuando conversan unos sabios como nosotros! —dijo Michel—. ¡Verdaderamente, tengo la sensación de que estoy aprendiendo demasiado! ¡Me estoy convirtiendo en un auténtico pozo de sabiduría!

Y diciendo estas palabras, Michel se alzó hasta la bóveda del proyectil, «para ver mejor la Luna», según él. Entre tanto, sus compañeros observaban el espacio a través del cristal de la parte inferior. No se veía nada nuevo.

Cuando Michel volvió a bajar, se acercó a la portilla lateral y, de repente, soltó una exclamación de sorpresa.

—¿Qué pasa? —le preguntó Barbicane.

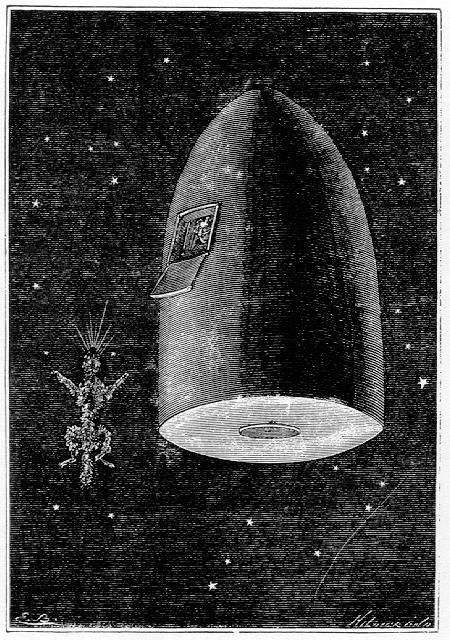

El presidente se acercó al cristal y divisó una especie de saco aplastado que flotaba en el exterior, a unos metros del proyectil. Aquel objeto parecía estar inmóvil, como el proyectil, lo cual significaba que tenía el mismo movimiento ascendente que éste.

—¿Qué es ese chisme? —seguía preguntando Michel Ardan—. ¿Será acaso uno de esos corpúsculos del espacio que ha caído dentro del radio de atracción de nuestro proyectil y que va a acompañarnos hasta la Luna?

—Lo que me extraña —respondió Nicholl—, es que el peso específico de ese cuerpo, indudablemente mucho menor que el del proyectil, le permita mantenerse al mismo nivel que nosotros.

—Nicholl —intervino Barbicane, tras reflexionar un momento—, no sé qué clase de objeto es ése, pero sé perfectamente por qué se mantiene al mismo nivel que el proyectil.

—¿Por qué?

—Porque flotamos en el vacío, querido capitán, y en el vacío, los cuerpos caen o se mueven, que ambas cosas son iguales, a idéntica velocidad, independientemente de su peso o forma. Es el aire el que, por su resistencia, crea las diferencias de pesos. Cuando se crea neumáticamente el vacío en el tubo, los objetos que se introducen en él caen a la misma velocidad, tanto si se trata de motas de polvo como de granos de plomo. Y aquí, en el espacio, tenemos la misma causa y el mismo efecto.

—Claro que sí —dijo Nicholl—, y todo lo que tiremos fuera del proyectil irá con nosotros hasta que lleguemos a la Luna.

—¡Ay, pero que burros somos! —exclamó Michel.

—¿Y a qué viene ese calificativo? —le preguntó Barbicane.

—Porque teníamos que haber llenado el proyectil de objetos útiles, libros, instrumentos, herramientas, etc. Luego lo hubiéramos tirado todo y nos lo hubiéramos llevado «todo» a remolque. Y ahora que lo pienso, ¿por qué no nos damos un paseo por ahí fuera como ese bólido? Podríamos salir al espacio por la portilla. ¡Qué gozada, sentirse suspendido en el éter, más a gusto que un pájaro, que tiene que batir las alas constantemente para sostenerse!

—De acuerdo —dijo Barbicane—, pero ¿cómo íbamos a respirar?

—¡Maldito aire, que siempre nos falta en el momento más inoportuno!

—Pero si no fuera porque falta, Michel, como tu densidad es inferior a la del proyectil, enseguida te quedarías atrás.

—Entonces nos encontramos ante un círculo vicioso.

—De lo más vicioso.

—¿No hay más remedio que quedarse aquí encerrado?

—Sin duda alguna.

—¡Ah! —gritó Michel a voz en cuello.

—¿Qué te pasa? —le preguntó Nicholl.

—¡Ya sé, ya me imagino lo que es ese supuesto bólido! ¡Lo que viene con nosotros no es ningún asteroide! No es ningún trozo de planeta.

—Pues tú dirás lo que es —dijo Barbicane.

—¡Es nuestro desgraciado perro! ¡Es el marido de Diana!

Efectivamente, aquel objeto deforme, irreconocible, reducido a nada, era el cadáver de Satélite, aplastado como una gaita desinflada, que se elevaba, se elevaba sin cesar.